紀の国、和歌山 – の心に触れる旅へ

美しい山々と清らかな海に抱かれた紀の国、和歌山。古くから多くの人々を魅了してきたこの地は、歴史を紡ぎ、文化を育んできました。私たちは、このかけがえのない遺産を未来へとつなぐため、温故知新の精神を大切にしています。古き良きものを敬い、その本質を理解した上で、新しい時代の息吹を吹き込む。私たちの仕事は、単なる建築や改修ではありません。それは、和歌山の歴史と文化、そして人々の想いを未来へと受け渡す物語なのです。

改築の温故知新

和歌山の大工技術は、紀州徳川家のもとで発展し、脈々と受け継がれてきました。木と向き合い、その声を聞き、一本一本の木材に命を吹き込む。緻密な計算と熟練の技が織りなす建築物は、まるで生きているかのように、時の流れとともに味わいを増していきます。伝統的な木組みの技術から、最新の工法まで。私たちは、培ってきた確かな技術で、和歌山の大切な建物を守り、新たな価値を創造しています。

紀の国を彩った偉人たち

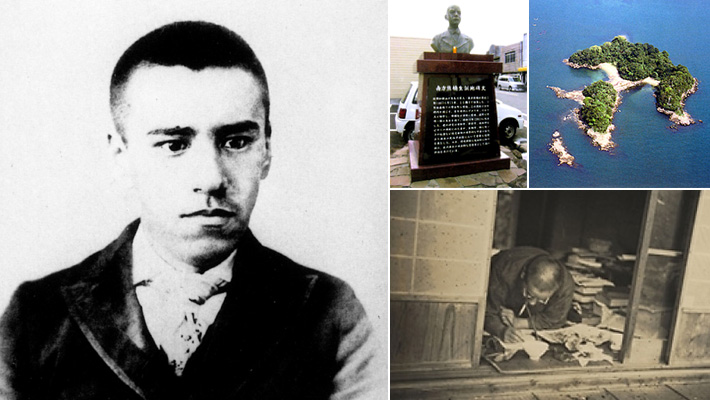

華岡 青洲(はなおか せいしゅう)

「外科の父」と称される華岡青洲は、世界で初めて全身麻酔薬「通仙散」を用いて乳がん摘出手術を成功させた人物です。紀の川市で代々医師を務める家に生まれ、京都で医学を学んだ後、和歌山に戻り私塾を開きました。彼は、門下生とともに麻酔薬の研究を重ね、動物実験を経て人体への適用を試みました。その功績は、日本の外科学の発展に大きな影響を与え、今もなお、多くの人々に敬意をもって語り継がれています。

南方 熊楠(みなかた くまぐす)

世界を股にかけて活躍した、博物学者であり民俗学者。田辺市を拠点に研究活動を行い、粘菌や神社合祀反対運動など、多岐にわたる分野で独創的な思想と行動を示しました。その生涯を通じて、自然と人間、科学と信仰のつながりを深く探求し、環境保全の重要性を訴え続けました。熊楠の残した膨大な研究資料と著作は、今も多くの研究者に影響を与え続けています。

有吉 佐和子(ありよし さわこ)

和歌山市出身の小説家、劇作家として知られる有吉佐和子。代表作『紀ノ川』では、和歌山の紀の川流域に暮らす3代の女性の生き様を描き、封建的な因習から近代への変遷を鮮やかに描き出しました。その鋭い社会批評眼と、女性の生き方を深く見つめる視点は、多くの読者の共感を呼びました。

覚鑁(かくばん)

高野山を中興した僧侶、覚鑁は、新義真言宗の開祖です。平安時代末期、高野山が荒廃する中、彼は根本大塔を再興し、教学を復興させることに尽力しました。また、根来寺を開き、教学と修行の両面から真言密教の教えを広めました。その功績は、真言宗の発展に不可欠なものとして、今もなお高野山や根来寺で大切に受け継がれています。